Признаки

Основные признаки синдрома грушевидной мышцы включают:

- боль в бедре

- чувство жжения в ягодицах

- боль в ягодицах

- боль в пояснице

- парестезия ягодицы - онемение и покалывание

- парестезия бедра - онемение и покалывание

Какой врач дает направление

Первичной диагностикой синдрома грушевидной мышцы занимаются следующие специалисты:

Способы диагностики

Протокол диагностики заболевания может включать:

После диагностики

По результатам первичной диагностики могут быть назначена консультация со следующими специалистами:

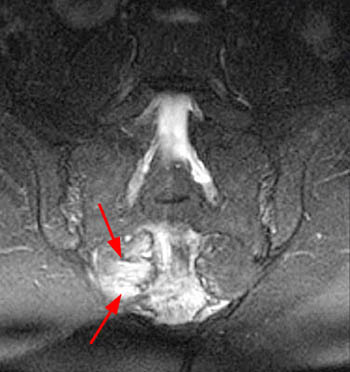

Признаки синдрома грушевидной мышцы на МРТ

Синдром грушевидной мышцы на томограммах может проявляться следующими признаками:

- Увеличение объема грушевидной мышцы, расположенной глубоко в ягодичной области, между крестцом и большим вертелом бедренной кости, что связано с гипертрофией, спазмом или воспалением мышцы, вызывая её утолщение и изменение формы.

- Сдавление или смещение седалищного нерва, который проходит под грушевидной мышцей или вблизи неё, что может привести к изменению его анатомического расположения, сужению пространства между мышцей и нервом и возможной деформации нерва из-за длительного давления.

- Изменение структуры окружающих мягких тканей, таких как утолщение фасциальных структур, воспаление или наличие рубцовых изменений в области прикрепления грушевидной мышцы к передней поверхности крестца, что может свидетельствовать о хроническом процессе и длительном механическом воздействии.

- Нарушение нормального анатомического взаимоотношения между грушевидной мышцей и соседними структурами, такими как крестцово-остистая связка или тазовая фасция, что может приводить к смещению или натяжению этих структур и увеличению давления на седалищный нерв.

- Изменение положения и деформация тазовых костей, вызванные длительным спазмом или гипертрофией грушевидной мышцы, что приводит к нарушению баланса таза, изменению биомеханики движения и последующему асимметричному положению таза.

Как выглядит синдром грушевидной мышцы на сканах МРТ

На Т1-взвешенных изображениях грушевидная мышца может проявляться как утолщенная структура с пониженным сигналом, что связано с гипертрофией или спазмом мышцы. Мышца может выглядеть увеличенной в объеме, особенно в сравнении с противоположной стороной.

На Т1-взвешенных изображениях грушевидная мышца может проявляться как утолщенная структура с пониженным сигналом, что связано с гипертрофией или спазмом мышцы. Мышца может выглядеть увеличенной в объеме, особенно в сравнении с противоположной стороной.

На Т2-взвешенных изображениях утолщенная грушевидная мышца может давать более выраженный сигнал из-за воспаления или отека, что проявляется в виде увеличенного объема мышцы и её асимметрии по сравнению с нормальной стороной.

Изображения с подавлением жировой ткани позволяют четко визуализировать контуры грушевидной мышцы на фоне окружающих жировых отложений, что помогает лучше оценить степень утолщения и изменение формы мышцы. В данном режиме могут быть особенно заметны участки отека или воспаления.

При контрастировании может наблюдаться умеренное усиление сигнала в области грушевидной мышцы, что указывает на наличие воспалительного процесса. Контрастное вещество может также показать степень сдавления седалищного нерва, проходящего под мышцей, что проявляется как изменение сигнала вокруг нерва и в самой мышце.

Что хорошо покажет МРТ при синдроме грушевидной мышцы

- Объем и форма грушевидной мышцы, что позволяет точно оценить наличие гипертрофии или асимметрии по сравнению с противоположной стороной, важной для понимания степени вовлеченности мышцы в патологический процесс.

- Расположение и анатомические взаимоотношения между грушевидной мышцей и седалищным нервом, что помогает определить степень сдавления или смещения нерва относительно мышцы, а также выявить изменения в пространстве между этими структурами.

- Состояние окружающих мягких тканей, таких как тазовая фасция и связки, что позволяет визуализировать возможные изменения или смещения, которые могут усиливать компрессию нерва или изменять биомеханику тазовой области.

- Размер и положение седалищного отверстия, через которое проходит грушевидная мышца, что важно для оценки возможного сужения этого отверстия, связанного с увеличением объема мышцы или изменениями в соседних структурах.

- Структура и положение крестцово-остистой связки и других прилегающих анатомических элементов, что помогает определить их участие в патологическом процессе и влияние на динамику синдрома грушевидной мышцы.

Что плохо покажет МРТ при синдроме грушевидной мышцы

- МРТ позвоночника не позволяет точно оценить динамические изменения, такие как изменения положения мышцы и нерва при движении, что является важным аспектом патогенеза синдрома грушевидной мышцы. Данное ограничение особенно важно, поскольку компрессия нерва может усиливаться или уменьшаться в зависимости от позы или активности.

- Томография не выявляет функциональные нарушения нерва, такие как снижение проводимости, которые могут быть клинически значимыми при синдроме грушевидной мышцы, но не видны на статических изображениях. Данные нарушения могут проявляться только в виде субъективных симптомов у пациента.

- Изменения в микроциркуляции и кровоснабжении самой мышцы и прилегающих структур, такие как мелкие сосудистые нарушения или ишемия, не всегда отчетливо видны на МРТ, что затрудняет полную оценку степени повреждения и воспаления.

Какие дополнительные обследования потребуются после МРТ

- Электромиография, оценивающая функциональное состояние седалищного нерва и грушевидной мышцы, помогает определить наличие нервной компрессии, снижение проводимости и степень поражения нерва.

- Блокада грушевидной мышцы с применением местного анестетика, выполняемая с целью диагностического подтверждения синдрома, позволяет временно устранить симптомы и подтвердить связь боли с патологией грушевидной мышцы.

- Клинико-функциональные тесты, включая специфические тесты на раздражение седалищного нерва и растяжение грушевидной мышцы, помогают дополнительно подтвердить диагноз и оценить степень нарушения функции в повседневной активности пациента.

Список литературы:

- Евсеева О.П., Изосимова Ш.С., Кадырова Л.А. и др. Синдром грушевидной мышцы. В кн.: Закономерности морфогенеза. -Ярославль, 1981. - с. 69 - 75.

- Кипервас И.П., Миллер Л.Г. Анатомические обоснования синдрома грушевидной мышцы. Вертеброген. поясн.-кр. патол. нервн. сист. Казань, 1971. - В. 1, с. 155 - 157.

- Михайленко A.A., Чесноков В. В., Аносов H.A. Клинико-патогенетические варианты синдрома грушевидной мышцы. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 1996. - №4,- с. 26 - 29.

- Лучевая диагностика нейропатий при синдроме грушевидной мышцы/ Тухбатуллин М.Г., Ахмедова Г.М., Шарафутдинов Б.М.// Практическая медицина. – 2013.

- Синдром грушевидной мышцы. Комплексное клинико-инструментальное исследование: новые подходы к диагностике: Автореферат диссертации/ Канаев С.П. – 2005.