Признаки

Основные признаки протрузии шейного отдела позвоночника включают:

- чувство скованности в шее - тугоподвижность шейного отдела

- мышечная слабость шеи

- боль в шее

Какой врач дает направление

Первичной диагностикой протрузии шейного отдела позвоночника занимаются следующие специалисты:

Способы диагностики

Протокол диагностики заболевания может включать:

После диагностики

По результатам первичной диагностики могут быть назначена консультация со следующими специалистами:

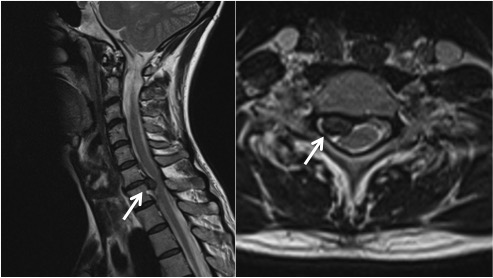

Признаки протрузии шейного отдела позвоночника на МРТ

Протрузия шейного отдела позвоночника на томограммах может проявляться следующими признаками:

Выпячивание межпозвоночного диска, что проявляется смещением дискового материала за пределы нормальных границ диска, при этом не происходит разрыва фиброзного кольца, что отличает протрузию от грыжи диска.

- Снижение высоты межпозвоночного диска, что свидетельствует о дегенеративных изменениях в диске и может сопровождаться уменьшением межпозвоночного пространства, приводя к увеличению нагрузки на соседние структуры позвоночника.

- Деформация переднего и/или заднего продольного связочного аппарата, что связано с давлением выпяченного диска на эти структуры и приводит к их утолщению или смещению, что может способствовать развитию болевого синдрома.

- Сужение межпозвоночных отверстий (фораминальный стеноз), что возникает вследствие протрузии и может приводить к компрессии нервных корешков, вызывая радикулярные симптомы, такие как боль, онемение или слабость в верхних конечностях.

- Компрессия переднего отдела спинного мозга или его корешков, что проявляется в случаях значительной протрузии и приводит к изменению формы и объема спинного мозга в месте компрессии, создавая риск развития миелопатии.

- Наличие остеофитов на краях смежных позвонков, что часто сопровождает протрузию и усиливает компрессию нервных структур, способствуя развитию хронического болевого синдрома и ограничению подвижности шейного отдела позвоночника.

- Выраженное смещение пульпозного ядра диска к периферии, что является основным элементом протрузии и приводит к увеличению давления на окружающие структуры, включая нервные корешки и связочный аппарат, вызывая их раздражение и воспаление.

Как выглядит протрузия шейного отдела позвоночника на сканах МРТ

На Т1-взвешенных изображениях протрузия обычно проявляется как гипоинтенсивное выпячивание межпозвоночного диска, которое выглядит темнее по сравнению с нормальной тканью диска, что указывает на уплотнение и дегенеративные изменения.

На Т1-взвешенных изображениях протрузия обычно проявляется как гипоинтенсивное выпячивание межпозвоночного диска, которое выглядит темнее по сравнению с нормальной тканью диска, что указывает на уплотнение и дегенеративные изменения.

На Т2-взвешенных изображениях протрузия часто проявляется как гипоинтенсивная или изоинтенсивная зона, поскольку дегидратированный и дегенеративно измененный диск теряет нормальную яркость сигнала на фоне остального диска.

На томограммах с подавлением жира протрузия сохраняет гипоинтенсивный сигнал, что позволяет четко визуализировать границы выпячивания и степень компрессии прилегающих нервных корешков, а также оценить вовлечение окружающих мягких тканей.

На томограммах с подавлением воды протрузия также проявляется как гипоинтенсивная зона, что помогает дифференцировать измененный диск от окружающих тканей, включая спинной мозг и связки.

Что хорошо покажет МРТ шейного отдела позвоночника при протрузии

- Величина выпячивания межпозвоночного диска, что позволяет определить степень протрузии, оценивая её размеры в миллиметрах, и установить, насколько диск выступает за пределы нормальных границ.

- Степень сужения межпозвоночных отверстий, что помогает определить, насколько уменьшены пространства, через которые проходят нервные корешки, и оценить возможное воздействие на эти корешки.

- Изменение высоты межпозвоночного диска, что позволяет измерить степень утраты диском своей нормальной высоты, указывая на выраженность дегенеративных процессов.

- Размеры и форма спинного мозга в области протрузии, что даёт возможность оценить, насколько сильно выпячивание диска деформирует или сдавливает спинной мозг, и определить риски для нервной проводимости.

- Объём и структура пульпозного ядра, что помогает оценить степень смещения ядра к периферии, а также определить его дегидратацию и фиброзные изменения.

- Симметричность или асимметричность протрузии, что позволяет определить направление выпячивания диска, например, центральное, парамедианное или фораминальное, и его влияние на соседние анатомические структуры.

Что плохо покажет МРТ при шейной протрузии

- Изменения в фиброзном кольце межпозвоночного диска, такие как начальные трещины или микроповреждения, которые могут оставаться незаметными.

- Точные размеры и характер микротравм в пульпозном ядре, включая мелкие очаги дегенерации или фиброза, которые могут быть не отчётливо различимы.

- Начальные стадии образования остеофитов или мелкие кальцификаты на краях позвонков, которые могут быть слишком малы для надежного выявления.

- Мелкие изменения в окружающих мягких тканях, таких как связки и мышцы, которые могут испытывать незначительное натяжение или микротравмы.

- Нарушения кровообращения в области шейного отдела позвоночника, особенно если они затрагивают мелкие сосуды и не приводят к значительным изменениям в тканях.

- Мелкие грыжевые выступы или минимальные изменения в межпозвоночных суставах, которые могут быть незначительными и не вызывать выраженной компрессии.

Какие дополнительные обследования потребуются после МРТ

- Рентгенография шейного отдела позвоночника в функциональных пробах позволяет оценить подвижность и стабильность позвонков, выявить нестабильность или смещение.

- Электромиография (ЭМГ) позволяет оценить состояние нервных корешков и мышц, определить наличие нервной компрессии или нарушения проводимости, что может указывать на функциональные последствия протрузии.

- Миелография с контрастным веществом помогает оценить состояние спинного мозга и нервных корешков, а также степень их сдавления в случаях, когда требуется более четкая визуализация субарахноидального пространства.

- Ультразвуковое исследование сосудов шеи, включая допплерографию, позволяет оценить кровоток в крупных сосудах шейного отдела, выявить возможные компрессионные эффекты протрузии на артерии и вены, что важно для исключения сосудистых осложнений.

Список литературы:

- Жарков П.Л., Бойко Д.В., Сергеев Н.И., Агроскин Л.С. Топографо-анатомические взаимоотношения структур в шейном отделе позвоночного канала по данным магнитно-резонансной томографии.// Материалы 2-го Всероссийского национального конгресса по лучевой диагностики и терапии.- Москва .- 2008.- С.94.

- Алтунбаев, Р.А. Современная концепция клинико-лучевой диагностики дистрофической патологии позвоночника / Алтунбаев, Р.А., Камалов, И.И. // Ж. «Вертеброневрология». - 1998.-№1- С.10-13.

- Хабиров, Ф.А. Клиническая неврология позвоночника/ Хабиров, Ф.А.// Казань: 2001.-472 с.

- Батышева Т.Т., Скворцов Д.В., Труханов А.И. Современные технологии диагностики и реабилитации в неврологии и ортопедии. – М.: Медика, 2005

- Анисимова Е.А. Морфометрические характеристики костных структур переднего и заднего опорных комплексов шейного отдела позвоночного столба / Е. А. Анисимова, В. В. Островский // Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2009. – № 1. – С. 288-289.