Признаки

Основные признаки экзофтальма включают:

- снижение зрения

- расфокусировка зрения

- мушки в глазах

- потемнение в глазах

- красные глаза

- двоение в глазах

- боль в глазу

- выпячивание глаз

Какой врач дает направление

Первичной диагностикой экзофтальма занимаются следующие специалисты:

- Офтальмолог

Способы диагностики

Протокол диагностики заболевания может включать:

- электронейромиография

- нейросонография

- офтальмоскопия

- осмотр глазного дна (офтальмоскопия)

- проверка зрения

После диагностики

По результатам первичной диагностики могут быть назначена консультация со следующими специалистами:

- Невролог

- Нейрохирург

- Офтальмолог

- Хирург

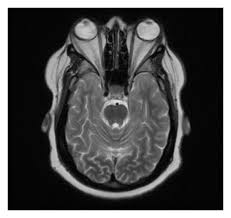

Выступание или смещение глазного яблока, чаще всего является проявлением заболеваний, таких как болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб), орбитальные опухоли, воспаления или травмы. Магнитно-резонансная томография, как правило, не является первичным методом диагностики экзофтальма, поскольку данный симптом обычно выявляется на основании клинического осмотра и биомикроскопии, а также с помощью офтальмоскопии и других методов, таких как ультразвуковое исследование глазного яблока. Однако МРТ является важным вспомогательным инструментом для более детальной оценки причин экзофтальма, особенно в случаях, когда требуется уточнение диагноза, например, когда необходимо исследовать структуры орбиты, включая орбитальные ткани, глазные мышцы, зрительный нерв и сосудистые структуры. В случае заболевания, такого как болезнь Грейвса, МРТ помогает выявить увеличение объемов орбитальных тканей, а также инвазии в мышцы глаз, что характерно для этого состояния. Томография активно применяется в диагностике орбитальных опухолей, инфекций или воспалений, позволяя точно определить локализацию и размеры образования.

Признаки смещения глазного яблока на МРТ

Экзофтальм на томограммах может проявляться следующими косвенными признаками:

- Увеличение объема глазного яблока, которое приводит к смещению его вперед из глазницы, при этом деформация нормальной анатомии глазного яблока становится заметной вследствие давления окружающих тканей, что затрудняет нормальную функцию глаза.

- Нарушение положения глазодвигательных мышц, которые увеличиваются в размерах и изменяют своё расположение, что может быть следствием воспалительных процессов или других патологических изменений в области орбиты, влияющих на подвижность глаза.

- Увеличение межглазничного расстояния, которое происходит из-за патологических процессов в тканях, окружающих глазное яблоко, в результате чего орбитальная область расширяется, нарушая симметрию лица.

- Утолщение тканей, окружающих глазное яблоко, в том числе мышц и жировой клетчатки, что сопровождается смещением глаза вперед и изменением его положения в орбите, при этом эти изменения могут значительно нарушать анатомическую структуру глазницы.

- Деформация костных структур глазницы, которая может развиться вследствие длительных патологических процессов, приводящих к изменению формы и размеров костей, что дополнительно усугубляет смещение глаза и нарушает его фиксацию.

- Смещение слезной железы, которая может менять своё нормальное положение или объем, что негативно влияет на её функционирование и может приводить к сопутствующим симптомам, связанным с нарушением продукции слезной жидкости.

Как выглядит экзофтальм на сканах МРТ

На Т1-взвешенных изображениях будет наблюдаться снижение интенсивности сигнала от тканей, окружающих глазное яблоко, таких как мышцы и жировая клетчатка. В норме структуры дают среднеинтенсивный сигнал, однако при экзофтальме может наблюдаться их увеличение и изменение интенсивности сигнала, что связано с воспалительными процессами или отеком.

На Т1-взвешенных изображениях будет наблюдаться снижение интенсивности сигнала от тканей, окружающих глазное яблоко, таких как мышцы и жировая клетчатка. В норме структуры дают среднеинтенсивный сигнал, однако при экзофтальме может наблюдаться их увеличение и изменение интенсивности сигнала, что связано с воспалительными процессами или отеком.

На Т2-взвешенных изображениях может отмечаться повышение интенсивности сигнала в области глазодвигательных мышц и жировой клетчатки, что указывает на наличие отека или воспалительных изменений. Повышение сигнала на Т2-взвешенных изображениях указывает на накопление жидкости, характерное для воспалительных процессов.

На томограммах с подавлением воды, таких как FLAIR или STIR, уменьшение интенсивности сигнала в периорбитальных тканях будет более отчетливым, так как вода подавлена, и патологические изменения в мягких тканях визуализируются лучше.

На изображениях с подавлением жира возможно четкое различие между жировой тканью и воспаленными или патологически измененными мышцами, что позволяет детально оценить степень поражения орбитальных структур. Жировая ткань глазницы подавляется, и зоны патологического сигнала становятся более выраженными.

При контрастной МРТ после введения контрастного вещества усиление сигнала от воспаленных тканей и сосудистых структур проявляется особенно ярко. Воспаленные ткани, глазодвигательные мышцы и неопластические процессы проявляются с большей точностью, что помогает выявить патологические изменения.

Что хорошо покажет МРТ орбит при экзофтальме

- Размеры воспаления в орбитальной области, включая точное измерение объема пораженных мышц, жировой клетчатки и мягких тканей, что важно для оценки степени поражения структур глазницы.

- Глубина распространения воспалительного процесса, охватывающего различные слои орбитальной области, что позволяет определить, насколько глубоко вовлечены мышцы, глазное яблоко и окружающие структуры, включая жировую клетчатку.

- Тяжесть воспаления, выраженная в увеличении размеров глазодвигательных мышц и орбитальной жировой клетчатки, а также наличием значительного отека, который может влиять на подвижность глазного яблока и его правильное положение в глазнице.

- Влияние патологического процесса на зрительный нерв, включая возможное его смещение, компрессию или вовлечение в воспалительный процесс, что может привести к нарушениям зрения и требует точной диагностики.

- Анатомическое состояние костных структур орбиты, которые могут подвергаться деформации или патологическим изменениям в результате длительных воспалительных процессов, что может усугублять экзофтальм и влиять на общее состояние глазницы.

Что плохо покажет МРТ глаза при экзофтальме

- Сосудистые структуры в орбитальной области, такие как капилляры и мелкие вены, которые не всегда визуализируются с достаточной четкостью, что затрудняет оценку микроциркуляции и мелких сосудистых изменений.

- Мягкотканные структуры, такие как фиброзные оболочки и мембраны, окружающие глазное яблоко и мышцы, которые могут оставаться неразличимыми или слабо визуализироваться при минимальных изменениях в этих тканях.

- Нервные волокна и окончания в области орбиты, которые трудно выявить, что ограничивает возможность детальной оценки небольших нейрологических изменений и нарушения проводимости нервов.

- Небольшие очаги воспаления в периферических зонах глазницы могут оставаться нечеткими или скрытыми при слабовыраженных воспалительных процессах, затрудняя точную диагностику на ранних стадиях.

- Изменения в костных структурах глазницы, такие как микротрещины или начальные стадии деформации, могут быть неразличимы из-за ограниченной разрешающей способности, что делает трудным выявление минимальных изменений в костях.

Какие дополнительные обследования потребуются после МРТ

- Компьютерная томография глаза дает возможность детально визуализировать костные структуры орбиты и выявить возможные изменения или деформации, которые могут быть недостаточно видны другими методами диагностики. Исследование полезно при подозрении на патологию костных стенок глазницы.

- Ангиография позволит оценить состояние сосудов орбитальной области, включая наличие окклюзий или аневризм, которые могут влиять на кровоснабжение поражённых тканей и требовать дополнительной диагностики.

- Электрофизиологическое исследование зрительного нерва позволит определить степень нарушения проводимости импульсов, что поможет выявить влияние экзофтальма на зрительную функцию и предотвратить дальнейшее ухудшение зрения.

- Биопсия тканей может потребоваться при подозрении на опухолевый процесс, что позволит получить гистологическое заключение и точно определить природу патологического изменения, будь то воспаление или неоплазия.

Список литературы:

- Волков В.В., Шиляев В.Г. Методы исследования и дифференциальной диагностики при экзофтальмах. Л.: Медицина, 1986. -47-60 с.

- Долматова И.А., Степанова И.С., Утельбаева З.Т., Бердишева А.А., Исмаилова С.К. Хирургическое лечение отечного экзофтальма. №2. 2015 г. 64-65 с.

- Копаева В. Г., Максимов И. Б. Глазные болезни: учебник. — М.: Офтальмология, 2018. — 560 с.

- Диагностические алгоритмы офтальмологии (практические навыки для студентов). Учебное пособие. — М., 2018. — 76.

- Волков В.В. О биомеханике экзофтальмов различной природы / В.В. Волков, В.Д. Лугина // Заболевания орбиты : тез.симпоз. с междунар. участием, Суздаль, 8-10 декабря 1987 г.; Москва, НИИ глаз.болезней им. Гельмгольца, под ред. А. Ф. Бровкиной. М., 1989. - С. 27-30.